Indienreise 23.10.-8.11.2019

Dienstag 22.10.2019

Nun sitzen wir auf gepackten Koffern und sind schon ganz aufgeregt. "Wir" das sind: Vera Müller (Kita Dorfkirche, Heiligensee), Beate Guischard (Kita Waldkirche, Heiligensee), Bettina Schubert (Kita Segensgemeinde), Heike Eichholz (Blunkiburg Alt-Wittenau) Carmen Karkhoff (Kita Kirchengemeinde Frohnau), Patricia Dindar (Kita Evangeliumsgemeinde), Superintendentin Beate Horhnschuh Böhm und ich. Vor uns liegen gewiss aufregende Tage. Vor allem freuen wir uns auf die Zeit in Govindpur, einem Dorf irgendwo in den Weiten des indischen Bundesstaates Jharkhand. Vor einem Jahr waren nämlich fünf Kitaerzieherinnen aus Govindpur für einen Monat zu einem Besuch in den Kitas unseres Kirchenkreises. Und nun wollen wir sehen, wie es bei ihnen ist.

Und wenn technisch alles klappt, dann werden wir live über unsere Erlebnisse berichten.

Bis bald,

Ihr Pfr. Dr. Ulrich Schöntube

Donnerstag, 24. Oktober

Wir sind glücklich in Ranchi heute Abend gelandet. Herzlich wurden wir mit Blumengirlanden empfangen. Mit dabei unsere ehemalige Freiwillige aus Frohnau, Nishi Horo. Ein herzliches Wiedersehen. Es regnet hier in Ranchi und wir frösteln etwas. Deshalb wurden wir gleich zu einem Abendessen eingeladen von einem Kirchenmitglied, der ein Restaurant besitzt. Es war so köstlich und wir haben so viel gelacht an diesem Abend.

Denn hinter uns liegt ein sehr eindrucksvoller Tag in Delhi. Wir haben in einem Hotel im Bahnhofsviertel gewohnt. Ein „Dilax“ Hotel, wie der Taxifahrer im indischen Englisch sagte. Er meinte Deluxe. Deluxe ist zum Beispiel eine Dusche, die von allen Seiten spritzt und man schauen muss, den richtigen Strahl zu erwischen, um die Seife vom Leibe zu kriegen :).

Wir wanderten durch das Bahnhofsviertel und staunten über die Atmosphäre, die Gerüche aus den Garküchen, das Marktgetümmel, der wahnsinnige Verkehr. Und mittendrin – jedes Indienklischee bedienend - die heilige Kuh.

Unser Ziel war ein Sikh-Tempel, der Gurudwara Bangla Sahib. Es ist ein Tempel dessen Anfänge auf das 17. Jahrhundert zurückgehen. Die Sikh sind aus dem Hinduismus entstanden. Es ist eine Religion, der es um die Gleichstellung aller Menschen geht: Männer, Frauen, Kinder ... Wir bestaunen auch die wunderbare Architektur, während aus den Lautsprechern unablässig Lieder dröhnen, sogenannte Bajhans. Sie stammen von dem Begründer dieser Religion, dem Guru Nanak. Er lebte zur Zeit Martin Luthers.

Seine Lehre der Gleichheit aller Menschen äußert sich unter anderem darin, dass Mittags hier Menschen aller Stände zusammen essen in einer Speisehalle. Es werden täglich 30.000 Essen ausgegeben. Zubereitet werden die Mahlzeiten einer großen Küche, deren Woktöpfe so groß sind wie ein Schwimmbad.

Aus Respekt gehen nicht nur alle Besucher in den Tempel durch ein fließendes Bächlein. Sondern sie tragen auch eine Kopfbedeckung. Das gibt doch ein perfektes Gruppenbild für die Heimat.

Liebe Grüße

Ulrich Schöntube

Freitag 25. Oktober

Heute Morgen hatten wir gleich zum Frühstück hohen Besuch. Moderator Johan Dang, der leitende Bischof der Gossner Kirche kam und setzte sich zu uns. In diesen Tagen feiert die indische Gossner Kirche ihre Unabhängigkeit. Im Zuge des Versailler Vertrages 1919 wurden die deutschen Missionare des Landes verwiesen. Die Missionsgemeinden gründeten daraufhin eine eigene Kirche. Die indische Gossner-Kirche, zu der heute etwa eine halbe Million Mitglieder zählen, ist damit eine der ersten Kirchen, die sich selbstständig erklärte. Viele Kirchen taten dies erst im Zuge der Dekolonialisierungsprozesse in den 60-er Jahren.

Jedenfalls – ganz sympathisch – sagte Johann Dang: „Nächste Woche ist hier zwar ein großes Fest, an dem viele hohe Gäste da sein werden. Aber ich will, dass die Gemeinden auf dem Land das Jubiläum feiern. Deshalb bin ich im letzten halben Jahr viel unterwegs gewesen, um die Gemeinden zu besuchen und mit ihnen zu feiern. – Ihr könnt mir helfen, wenn wir den Kirchenkalender jetzt segnen.“ Das scheint etwas wunderlich. Aber der Kalender ist sozusagen Adressbuch und liturgischer Kalender für alle Gemeinden, vor allem auf dem Land. Er soll nun pünktlich zum Jubiläum an alle Gemeinden verteilt werden. Jedenfalls strahlt unsere Superintendentin, als die den Kalender überreicht bekommt.

Danach besuchten wir den Martha Kindergarten. Es regnete heftig. Deshalb waren wenig Kinder da. Dafür konnten wir um so intensiver mit den Erzieherinnen und den beiden deutschen Freiwilligen sprechen. Der Kindergarten ist ein Charity-Projekt. Das heißt die Kinder aus gutsituierten Familien zahlen durch ihre Gebühr (monatlich 13 Euro) einen Platz für Kinder aus ärmeren Verhältnissen mit. So spielen und lernen hier Kinder von Lehrern mit Kindern von Rikschafahrern. Ein großes Thema ist dabei die gewaltfreie Erziehung.

Am Abend errichten wir nun Govindpur. Es ist eine Landgemeinde, die uns herzlich mit einem traditionellen Ritus des Stammes der Munda empfing. Wir wurden mit Wasser besprengt und in einer wiegenden Bewegung mit Tanz, Trommel und Gesang zu unserer Unterkunft geleitet. Das Wasser spielt als Lebenselixier eine große Bedeutung. Deshalb wurden wir durch ihre wiegenden Reihen, die den Strom des Lebens nachahmen, empfangen.

Unsere Gastgemeinde hat die Unterkunft extra renoviert. Aber zu Tieren haben die Menschen auf dem Dorf eine besondere Beziehung. An der Decke begrüßen uns ein paar Fledermäusen. Ein Glück schlafen wir unter einem Netz. Morgen bei Licht gibt es dann ein Bild von diesem schönen alten Haus – wenn wir die Nacht nicht gefressen werden.

Samstag 26.10

Wir haben die Nacht gut überlebt. Die Fledermäuse waren eher weniger aktiv. Aber die Auflage des Bettes ist so dünn, dass ich mich wie ein Yogi heute früh fühle. Alle Knochen sind zu spüren beim Aufstehen.

Heute ist hier in Govindpur ein großer Festtag. Vor 150 Jahren taufte der deutsche Missionar Friedrich Batsch Sadho und Mangta Munda. Zwei Eingeborene aus dem Adivasistamm der Munda. Zum Fest heute kamen 5.000 Menschen. Das übertraf alle Erwartungen. Es war ein open-Air Programm mit Gottesdienst, Kulturprogramm und gemeinsamen Essen für alle. Wie das Dorf dies logistisch stemmt, ist uns rätselhaft.

Wir wurden vor unserem alten Missionshaus abgeholt. Hier das versprochene Bild.

Bei dem fulminanten Einzug waren alle Pastoren und Diakone des Kirchenbezirks dabei. Und 12 Konfirmanden. Ganz in Weiß, auch die Herren.

Wir wurden traditionell begrüßt – das war noch eindrucksvoller als gestern Abend. Nicht nur wegen der Blumengirlanden. Es waren unheimlich viele Menschen durch deren tanzendes Spalier wir schritten. Dabei wurden wir durch den tiefen Klang der Nagera begleitet, der großen Adivasitrommel. Sie gibt einen tiefen in Magen vibrierenden Ton von sich und sie wird zum Gebrauch mit einer Art Fett eingeschmiert, wie hier gut zu sehen ist.

Die Konfirmation war interessant. Zum einen kürzte der Pfarrer die Konfirmandenfrage – also das Eigentliche. Er kommentierte das vor der Gemeinde. „Es wird sonst zu lang.“ Na klar, allein das anschließende Abendmahl – die Speisung der 5.000 – dauerte zwei Stunden.

Zum anderen war unter den 21-jährigen Konfirmanden ein Mann mittleren Alters dabei. Er wurde im Rahmen einer lebensgefährlichen Situation einer notgetauft und bekannte nun seinen Glauben. Das ist insofern etwas Besonderes und Mutiges, da in vielen Bundesstaaten – so auch in Jharkhand, wo wir sind – sogenannte Antikonversionsgesetze bestehen. Seit gut zwei Jahren stehen Taufen von Erwachsenen unter Strafen. Es ist nur erlaubt zum Hinduismus zu konvertieren.

Wie bereits angedeutet, dauerte der Gottesdienst lange. Es waren 5 Stunden insgesamt. Wir wollen uns nie wieder über zu lange Gottesdienste in Deutschland beschweren! Unser Engel war in dem Ganzen Alex Nitschke, unser Verbindungsmann hier vor Ort, der die Reise zusammen mit Mukut Bodra organisiert. Er brachte während des langen Abendmahls einen Kaffee, damit wir durchhielten. Es waren über hundert Abendmahlstische. Wir waren auch dabei am Anfang. Wegen des strikten Alkoholsverbots wird in der Gossner-Kirche übrigens ein süßer Sirupsaft ausgeschenkt. Wir hoffen, dass dieses heilige Wasser aus dem gemeinsamen Kelch, nur folgen für den inneren Menschen zeitigen wird J, nicht durchfallend für den Äusseren.

Mein persönlicher Höhepunkt war eine Bläsergruppe. Sie war gekleidet mit dem klassischen Doti, eine Art weißet Wickelrock, den Advasi-Männer tragen. Sie bließen eine Blechblasinstrument namens Rangbheri, das offenbar nur zwei Töne hervorbringt. Damit das feine Rohr nicht knickt, wenn es in die Höhe gehoben wird, ist es an einem Bambusstab befestigt. Seit 10 Jahren jage ich dieser Adivasitrompete hinterher und es sind über sie kaum Informationen zu bekommen. Nun habe ich sie endlich gesehen! Sehr selten. Viele auch der Festgemeinde hatten so etwas noch nicht gesehen und gehört.

Während ich diese Zeilen schreibe ist es schon stockdunkel. Vom Festplatz vor der Kirche sind immer noch die Klänge der Trommeln zu hören. Sie tanzen immer noch, dankbar für dieses Fest, dankbar den christlichen Glauben vermittelt bekommen zu haben und denken dankbar daran, wie sie uns in ihren wogenden Tanz hineingenommen hatten.

Sonntag 27. Oktober

Beate Hornschuh-Böhm und ich standen heute zeitig auf. Um 7 Uhr saßen wir in der Kirche zum ersten Gottesdienst. Spätestens jetzt war klar: Das ist kein Urlaub hier. Denn wir hatten doch erst gestern einen fünfstündigen Gottesdienst. Heute aber am Sonntag war es jedoch nicht nur einer, sondern zwei Gottesdienste. Der erste wurde in Hindi gehalten; der zweite in Mundari, der Stammessprache der Munda. Prof. Idan Topno übersetze meine Predigt fachkundig in beide Sprachen. Sie dauerte mit der Übersetzung jeweils weit über eine halbe Stunde. Aber alle sagten: 40 Minuten ist völlig normal!

Auch unsere Kitaleiterinnen waren Heldinnenn. Sie bestritten mit Mukut die Sundayschool. Es kamen 80 Kinder! Der Kanon "Vom Aufgang der Sonne" funktionierte super.

In beiden Gottesdiensten konnte ich ein bis zwei Lieder mit der Trompete mitspielen. Dank der kirchenmusikalischen Arbeit von Kantor Grosch aus Rheinsberg waren kompatible Noten da. Die Gesänge der Munda haben eine ganz eigene Prägung. Aber es gelang. Und es war doch ein schönes Zeichen als Gast ihre Musik auf diese Weise mitzufeiern.

Interessant war in dem Zusammenhang des Gottesdienstes, wie lang die Schlusssequenz war. Ein nicht enden wollendes Dankgebet trug der Pfarrer jeweils vor, in dem für alle Anliegen, die zuvor Gemeindeglieder benannt hatten, gebetet wurde: Ein Dank für eine überstandene Krankheit, für eine bestandene Prüfung, ein glückliche Heimkehr nach einer Reise ... Die Ausführlichkeit des Dankes ist schon ein schon ein kleiner Perspektivenwechsel. Denn in unseren Fürbittgebeten machen wir Gott ja meistens Vorschläge, um was er sich kümmern soll. Während der Dank, ein persönlicher Dank, ja oft keinen Ort hat.

Und noch etwas war interessant. Die Kollekte. Normalerweise wird die Kollekte als ein Reismaß bei jeder gekochten Mahlzeit der Woche in einen extra Beutel getan und sonntags zur Kirche gebracht. Sie ist sozusagen vom Munde abgespart. In der Kirche fanden sich immer noch Berge von Reis, darunter auch dunkler Wildreis, der in Deutschland im Bioladen ja recht teuer ist. Aber die Reiskollekte geht derzeit zurück zugunsten von Geldsammlungen. Der Grund ist, dass die Regierung billig Reis in den Dörfern verkauft und der Preis so gedrückt wird, dass die Gemeinde von der traditionellen Reiskollekte kaum noch die Ausgaben für Personal und Bausachen decken kann.

Nach dem zweiten Gottesdienst hatten wir ein sehr interessantes Gespräch mit dem Gemeindekirchenrat von Govindpur. Wir berichten über unsere Situation der Kirchen Deutschland und sprechen die Prognosen des Mitgliederschwundes vor allem auch im Bereich der jüngeren Generation an. Sehr offen erzählen sie, dass auch bei Ihnen die Jugend nicht an die Gemeinde zu binden ist, dass sie überlegen, wie das gehen

könnte. Wir kommen im Gespräch darauf, dass in den unterschiedlichen Kontexten es wohl darum gehen muss, mehr Ebenen der Beteiligung auch im gottesdienstlichen Geschehen zu schaffen. Nach dem Gespräch gab es köstliche Samosas auf die Hand. Aber dabei kein Plastikgeschirr, sondern Blattteller. Nachhaltig.

Am Nachmittag haben wir frei und ein Teil von uns geht spazieren. Es ist wunderschön. Denn gleich hinter dem Dorf liegt der Fluss Koel. Es war traumhaft dort in der Abenddämmerung zu spazieren. Bilder ohne Worte.

Am Abend sind wir eingeladen in der Ausbildungsstätte für die Diakone der Kirche. In der Gossner-Kirche arbeiten 1.100 Diakone und etwa 400 Pfarrer. In jedem Dorf, in dem es eine Gemeinde gibt, lebt und arbeitet ein Diakon, während ein Pfarrer wie bei uns etwa 10 Dörfer zu versorgen hat. Durch dieses System ist die Kirche in der Fläche präsent. Umgerechnet 40 Euro verdient ein Diakon. Unvorstellbar. Morgen werden wir die Ausbildung genauer kennenlernen.

Aber heute Abend wurde nach der Vorstellung erst einmal getanzt. Wogende Adivasitänze. Alle waren dabei die komplizierten Schritte zu den Klängen verschiedener Trommeln und lauter Gesänge zu probieren. Zwei Stunden. Wir sind durchgeschwitzt. Wahrscheinlich wäre es bis morgen früh gegangen, wenn wir noch gekonnt hätten ...

Montag, 28.10.

Heute machten wir mit unseren Kindergärtnerinnen aus Govindpur und Jugendlichen aus Ranchi einen Ausflug. Er begann mit einer lustigen Fahrt auf dem Hänger eines Traktors. Mit dabei eine Trommel- und Sängergruppe. Lautes Getöse vom Wagen, lauter als der Traktor. Wir fuhren durch das Dorf. Aus den Hütten winkten uns Menschen fröhlich zu und oft hielten wir, um Hände zu schütteln mit dem Gruß „Jesu Sahai“. Übersetzt heißt das „Jesus ist Helfer“. Adivasi, die in der indischen Gesellschaft außerhalb des Kastensystems stehen, die Hand zu geben ist eine große Symbolik. Daher legen die Menschen hier sehr viel Wert darauf, wenn Gäste kommen.

Das Ziel unserer lustigen Traktorfahrt war das sogenannte „New Life Light Centre“. Hier sind die Studenten und Studentinnen des ersten Studienjahres der Diakonenausbildung untergebracht. Sie lernen im ersten Studienjahr alles, was man braucht, um eine landwirtschaftlichen Betrieb zu führen wie etwa den Feldwechsel beim Reisanbau, den Gemüseanbau, die Einrichtung eines Bewässerungssystem. Der neue Direktor der Diakonenausbildung Basant Bhenra hat viele neue Impulse gesetzt. Beispielsweise ist er dabei eine Solaranlage zu installieren, um Strom für die Wasserversorgung erzeugen. Da die Solarpanelen schon so oft gestohlen wurden, wird nun ein Klappsolarsystem eingebaut. Die Panele kann abends eingeklappt und mit in das Zentrum genommen werden.

Immer wieder erzählte Basant Bhengra die Geschichte von den zwei Studenten, die in einer Scheune schliefen um die Ernte zu bewachen. In der Nacht brach ein Elefant durch die doppelt vergitterte Stahltür und fraß die Kartoffeln auf. Die beiden sangen so laut Halleluja, dass die Studenten des benachbarten Hostels wach wurden und zu Hilfe eilen. Der Student berichtete uns auch noch einmal die Geschichte vor der Scheune und hob dabei die Hände: Halleluja!

Nach diesen Besichtigungen gingen wir an den nahegelegenen Koel-Fluss. Es war warm und wir wateten durchs Wasser. Nishi tauchte sogar ganz ein. Der Inder badet übrigens mit Kleidung. Nebenbei gab es gute Gelegenheit, sich am Flussufer auszutauschen.

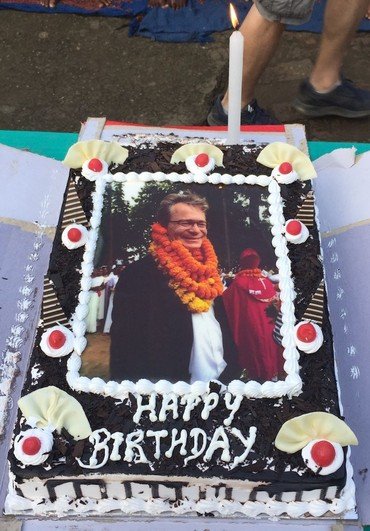

Im Spätnachmittag waren wir in einem Hostel, in dem Kinder aus armen Familien wohnen. Es wird von der Kindernothilfe betrieben. Als ich ankam, die Kinder sitzen sah und vorn ein Podium aufgebaut, dachte ich: „Ooch, schon wieder so eine Vorstellungsrunde“. Doch die Leiterin sagte, sie hätten geschmückt, denn sie wollten Geburtstag feiern. Dann kam eine Schachtel herein mit einer unglaublichen Torte. Darauf mein Antlitz mit Zuckerguß. Was es nicht alles gibt. Jedenfalls haben wir den Kuchen mit den Kindern geteilt und danach haben die Jugendlichen aus Ranchi mit ihnen gespielt. Was für eine schöne Geburtstagsüberraschung!

Dienstag, 29. Oktober

Heute konnten wir endlich Zeit in der Kita verbringen. Gestern war einer der größten Feiertage. Diwali. Das ist ein Lichterfest zu Ehren der Göttin Lakshmi und es steht für Glück, Reichtum und Wohlbefinden. Gefeiert wird es in der Stadt wie ein Silvesterabend bei uns. Nur schlimmer! Von all dem Geknalle bekamen wir in der Nacht vergleichsweise wenig mit.

Die Kita jedenfalls betreut zur Zeit 23 Kinder. Am Anfang, vor drei Jahren, waren es 80 Kinder. Da jedoch kein Gebäude vorhanden ist, warten viele Eltern ab, ihre Kinder dorthin zu geben.

Das Haus soll in den nächsten Monaten gebaut werden. Alle Hürden sind genommen. Die Bauarbeiten konnten nur leider wegen des lang anhaltenden Regens noch nicht beginnen. Zurzeit ist die Kita im Speisesaal eines Mädcheninternats der Kindernothilfe untergebracht.

Am Anfang mussten wir etwas warm werden mit den Kindern. Die Lieder unserer Erzieherinnen halfen. Sie sangen das Begrüßungslied wie in unseren Kitas und die kleinen indischen Mädchen und Jungen machten mit. Dann wurde mit den mitgebrachten Hüpftieren freudig gespielt, ein Memory gemacht. Und - ganz wichtig - Schokolade geteilt, die unsere Kinder in den Kitas gesammelt und mitgegeben hatten.

In der zweiten Hälfte des Vormittags machten wir Bewegungsspiele. Und wir haben mit den Kindern Mangobäume gepflanzt. Dies ist eine Aktion der Organisation Sarjom. Deutsche und indische Frewillige haben sich zusammengeschlossen, um Entwicklungsprogramme durchzuführen. Über Spendengelder aus Deutschland wurden

Baumsetzlinge erworben und weitergeben. Jedenfalls haben wir für die Baumpflanzaktion von Sarjom im Frohnauer Erntedankgottesdienst auch gesammelt. So war es besonders schön, dass wir nun gemeinsam auch ein paar Bäume pflanzen konnten. Unsere indischen Kitakinder waren heftig dabei.

Danach gab es einen kleinen Imbiss. Dabei gab es eine lustige Szene: Die Kinder sagten plötzlich auf Deutsch: „Piep, Piep Piep – Guten Appetit“. Salgi, Marshalliani, Mukta, Bahamani und Marshallan – die indischen Erzieher – hatten genau vor einem Jahr ein Praktikum in Kitas in unserem Kirchenkreis gemacht. Und das haben sie offenbar mitgenommen.

Zum Mittagessen brachen wir eine kleine kulturelle Regel. Es ist nämlich so, dass die Gastgeber mit uns gar nicht zusammen aßen. Das ist hier oft so. Die Frauen sind in der Küche und essen für sich. Deshalb sind unsere indischen Kitaerzieherinnen zwar gegenwärtig, aber nicht mit am Tisch. Aber nach dem gemeinsamen Vormittag in der Kita und dem Bäumepflanzen ließen sich darauf ein. Im Anschluss daran kamen wir ins Gespräch. Sie erzählten wie ein Tagesablauf in der Kita aussieht und welche Erwartungen die Eltern haben, wie sie versuchen ihnen nahezubringen, dass Spielen auch Lernen ist. Die Dinge sind doch sehr ähnlich. Was uns unterscheidet, ist der zeitige Schulbeginn. Die Kinder gehen mit vier in die Schule. Damit endet die Kita. Auch das Vorschulprogramm muss entsprechend früher laufen. Aber, so erzählt Bahamani, wenn sie ehemalige Eltern treffen, dann sagen sie, wie dankbar sie für die Kitazeit sind. Die Frauen erzählen auch über Ihre finanzielle Not. Sie haben den Kindergarten freiwillig begonnen und es dauerte über ein Jahr bis sie ein Gehalt bekamen. Und trotzdem ehrten sie uns am Ende unseres Gesprächs und schenkten uns schöne weiße Tücher.

Am Abend sind wir zum Abschied im Mädchenhostel eingeladen Die Kinder zeigen uns Tänze fragen uns über Deutschland aus. Wir fragen, was sie einmal werden wollen. Erstaunliche Berufe wurden genannt: „Ich will zum Millitär gehen“, sagte eine der 15-jährigen. Eine andere wollte zur Polizei. Unser Mukut fragte schließlich: „Und wer will Hausfrau werden?“ Da lachten die Kinder und alle Hände blieben unten.

Mit dem abschließenden malerischen Bild - Kindergruppe, Mangobaum und Kuh - grüßen wir herzlich aus Govindpur!

Mittwoch, 30. Oktober

Unser letzter Tag in Govindpur begann mit einem Frühstück zusammen mit den Mitarbeitern des Kindernothilfe-Hostels. Die Leiterin hatte Geburtstag. Auch sie hatte auch ihren Geburtstagskuchen mit allen geteilt. Zur Feier des Tages gab es ein echtes Munda-Frühstück, mit süßen Reisbällchen und süßen Hirsefladen. Wir labten uns mutig an all diesen Köstlichkeiten und teilen uns dann auf.

Unsere Kita-Leiterinnen verbrachten den Vormittag in der Kita.

Es wurden verschiedene Spiele ausprobiert. Unter anderem opferte Vera ihre Einweghandschuhe (Wozu sie die wohl mit hatte?). Sie wurden mit Wasser gefüllt, daran zählen geübt und schließlich im Wasserbombenweitwurf zerlegt. Eine zuschauende Großmutter legte es richtig auf eine Wasserschlacht an und jagte unseren Erzieherinnen hinterher. Was für ein Schabernack!

Im Nachgespräch stellten wir fest, dass hier mit den Fingern anders gezählt wird. Es werden nämlich angefangen vom kleinen Finger die Falten bei den Finger gezählt wird. Wenn die geneigte Leserin, der geneigte Leser das ausprobiert, dann kommt man auf ... na? Richtig: Vierzehn pro Hand.

Beate Hornschuh Böhm und ich gingen derweil die örtlichen Schulen besuchen. Sie wurden einst zum Teil durch die Missionare gegründet. Zunächst als Gemeinschaftsschulen. In den 30-er und 60-er Jahren wurden die Schulen in Jungen- und Mädchenschulen getrennt.

Die Begegnungen waren rührend. In der Mittelschule gab es bspw. eine Bahnschiene als Schulklingel zu bestaunen, die noch aus der Gründungszeit der Schule stammt. Die klassen sind riesig, wie an einer Tafel im Lehrerzimmer steht, 60-130 Kinder. Das geht nur wenn vier auf einer Bank sitzen.

In der Grundschule für Jungs betraten wir nicht fertig gestellte Gebäude. Darin wurde aber schon unterrichtet. Der Neubau wird durch die Lehrer finanziert, die sich verpflichtet haben, einen Teil ihres Gehaltes zu spenden. Was für ein Einsatz und was für eine Opferbereitschaft! Leider aber haben sie selbst seit März kein Gehalt bekommen. Wie sie überhaupt ihre Ausgaben finanzieren, ist uns ein Rätsel.

Zur Mittagszeit haben wir noch einmal in unserem Kreis überlegt und Ideen entfaltet, wie wir die zarten Pflänzchen der Begegnungen, die wie gestern gepflanzt haben, weiter pflegen können. Dann hieß es auch schon Abschied zu nehmen. Alle Kinder hatten sich aufgestellt. Die indischen Erzieherinnen, der Superintendent Guria, alle sagten einhellig: Kommt wieder! Auch uns viel der Abschied schwer, denn wir haben eine so schöne Zeit hier auf dem Dorf verlebt.

Nun sind wir in Ranchi angekommen. Morgen feiert die Evangelisch Lutherische Gossner-Kirche ihr 100-jähriges Bestehen. Hinter uns liegt ein langer Abend mit deutschen und ökumenischen Gästen und vielen Reden.

Was für ein Kontrast zu dem Leben auf dem Dorf!

31. Oktober

Heute feiert die Evangelisch Lutherische Gossner Kirche ihr Jubiläum der Autonomie. Im Jahr 1919 sind die deutschen Missionare im Rahmen der Versailler Verträge ausgewiesen worden. Glücklicherweise hatten sie schon früh auf eine Selbstverwaltung der Gemeinden hingearbeitet. 1864 schon wurde ein Theologisches College gegründet und einheimische Pastoren ordiniert. Die Bibel wurde in die verschiedenen Sprachen übersetzt und einheimische Lieder gesammelt und mit christlichen Texten versehen. Unter diesen Voraussetzungen erklärten die Gemeinden, die aus der deutschen Mission hervorgegangen waren, dass sie nun eine selbstständige Lutherische Kirche sein wollen. Das war sehr selbstbewusst für diese Zeit.

Aus diesem Anlass wurde nun heute gefeiert. Und wie!

Eine Delegation mit Vertretern aus deutschen Kirchen war angereist, darunter auch unsere Berliner Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein. Auch sie musste zeitig aufstehen. Gut gelaunt – wirklich gut gelaunt – trafen wir uns um 6 Uhr und wurden zu jener Stelle gefahren, an der die deutschen Missionare 1845 ihr Zelt aufgeschlagen haben sollen. Dann liefen wir in einer Prozession mit den Bischöfen der Kirche in die Christuskirche. Eine gut erhaltene Kirche, die nach Vorbildern des deutschen Historismus erbaut wurde. Hier lauschten wir einer 40-minütigen Predigt über die Geschichte des Tages – in Hindi. Leider übersetzte keiner.

Aber das war erst der Anfang unserer Geduldsprobe.

Ein Glück hatten wir unsere Kitalieterinnen mit Nishi in die Stadt geschickt, ein paar Souvenirs zu erwerben. Dabei begegneten ihnen eine Bautruppe, die Steine auf der Baustelle in einer Art Waage auf der Schulter trugen. Eine sehr eindrückliche Technik.

Derweil saßen Beate Hornschuh-Böhm und ich mit den Gästen der Kirchendelegation auf einem Podium bis die Sonne unterging. Vor uns unter einem Zeltdach etwa 3000 Menschen. Sie sind aus verschiedenen Regionen der Gossner-Kirche angereist. Aus Assam – ca.2.000 km entfernt – ist bspw. ein ganzer Sonderzug gekommen. Der Tag verging mit musikalischen Darbietungen, Predigten und Grußworten. Ein besonderer Höhepunkt war die Buchvorstellung einer Geschichte der Gossner Kirche, die erstmals in Hindi erscheint und die Einführung eines Gesangbuches mit Notenschrift (Das gab es bisher noch nicht). Nun kann gemeinsam musiziert werden.

Interessant waren die vielen Nebenszenen. Wie der Trommler, der sich geschmückt hatte und beherzt beim Einzug trommelte und tanzte. Oder die Hunde, die am Nachmittag ganz erschöpft vor dem Festzelt lagen. Dazu gehörte auch ein buntes Markttreiben um das Festzelt. Mit Ständen aus den verschiedenen Regionen und einer Selfi-Fotostation, die unsere Kitaleiterinnen auch gleich zu nutzen wussten

Und eine Begegnung mit dem jungen Theologen Dr. Jhakmak Ekka machte mich nachdenklich. Wir kennen uns von früher und waren gleich um Gespräch. Während wir standen und uns unterhielten, kam zu uns eine Frau, die ein sehr entstelltes Gesicht hatte. Sie habe, so erzählte sie, einen Tumor gehabt und sei 26 Mal operiert worden. Sie wollte das Übliche ein Selfi von uns. Jhakmak fragte sie genauer aus. Dann sagte er ganz selbstverständlich: „Wir beten für Dich.“, legte die Hand auf und sprach ein Gebet. Dankbar ging sie von dannen. Zwei Minuten später kam eine Frau mit einem Kind von etwa einem Jahr auf dem Arm. Es habe eine Blutkrankheit und bräuchte regelmäßig Transfusionen. Sie hätte gehört, wie wir für die Frau gebetet hätten ... . Es wurden immer mehr, so daß wir recht bald unserer Wege gingen, sonst hätten wir eine Gebetsstation aufmachen müssen. Die Erwartung des Gebets war nicht die einer Heilung, sondern eher einer Stärkung mit der jeweiligen Krankheit leben zu können. Es war eine besondere Erfahrung, die noch einmal an die Beobachtungen vom Sonntag anknüpft. Die persönliche Fürbitte, der persönliche Dank sind ein Kern der Frömmigkeit der Christen hier.

1. November

Heute wird immer noch gefeiert auf dem großen Festplatz mit tausenden Menschen. Wir fühlten uns durch unsere Kirchendelegation aber gut vertreten. Deshalb machen wir ein anderes Programm und erkunden Vorschulen und Schulen erkunden. Das ist ja auch der Zweck unserer Reise. Wir schauten uns Schulen an, die das YMCA – Ranchi unterhält. Die Young Mens Christians Association ist eine weltweite Bewegung, zu der in Deutschland auch der CVJM gehört. Hier in Ranchi sind alle Kirchen Mitglied im YMCA, der viele soziale Projekte auch auf dem Land unterstützt.

Unser Weg führte uns in zwei Slums der Stadt. Die Menschen, die hier illegal Hütten gebaut haben, sind größtenteils Rikshaw-Fahrer oder Tagelöhner. Die Armut ist unbeschreiblich. Eine Frau lebte beispielsweise in ihrem Laden. Eine Bretterbude mit Chipstüten. Ihr Kind lag drin und schlief.

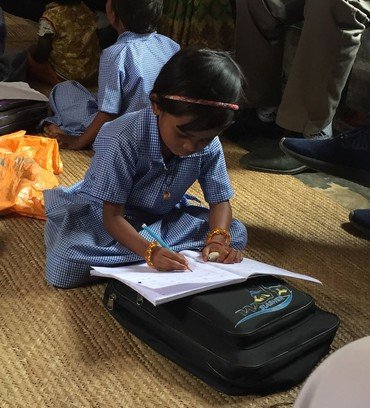

Der Kindergarten, den wir besuchen besteht aus einem Raum. Ein notdürftiges Gebäude. Drinnen sind an jeder Stirnseite

zwei Tafeln. Es werden zwei Klassen gleichzeitig unterrichtet im selben Raum. Sie sitzen mit dem Rücken zueiDie Kinder sitzen auf Matten und machen Schreibübungen in Hindi und Englisch. Sie sind drei bis vier Jahre. Die Begegnungen sind herzlich. Die Kinder überreichen uns Blumenketten und glücklicherweise hatten wir noch etwas Schokolade aus unseren Kitas. Die Vorschulen des YMCA in den Slums sind beliebt. 30 bis 60 Kinder sind hier jeden Vormittag. Neben den Lehrerinnen gehört zu jeder Vorschule eine Köchin und eine Krankenschwester schaut regelmäßig vorbei. Die dürftigen Räume der Vorschulen werden nachmittags für Nähkurse genutzt. Angesichts der tollen Ausstattung unserer Kitas in Deutschland sind wir ganz demütig was hier täglich geschieht.

Nach dem Besuch der Slum-Kitas zeigt uns das YMCA noch eine weiterführende Schule. Es ist eine englischsprachige Mittelschule. Es ist quasi die anschließende Einrichtung. Denn die jüngsten Kinder sind fünf Jahre alt. Die Schule geht bis zur 10. Klasse und hat berufsvorbereitende Unterrichtsfächer dabei, wie Programmieren, Nähen und Ähnliches. Die Kinder nahmen für uns auf dem Schulhof Aufstellung. Nach dem offiziellen Teil mussten wir tausend Hände schütten. In dem Gespräch mit den Lehrern fragten sie sehr genau nach unserem Bildungssystem und den Übergängen in eine Berufsausbildung.

Nach diesem intensiven Vormittag kehrten wir zu einem schönen Mittagessen ein. Auf dem Kirchengelände dröhnte derweil die Musik weiter. Aus jeder Diözese traten verschiedene Musikgruppen auf. Sie sangen zum Teil neu erfundene Lieder und Tänze zum Autonomiejubiläum. Heiter war zum Beispiel eine Gruppe aus Assam, die einen eigenen Bajhan dichtete. Assam ist 2000 km weg und ein großer Teil der Gemeinden sind auf Teeplantagen. Und sie sangen: „Wir wünschen unseren Geschwistern in Jharkhand, das wie wachsen und grün werden wir eine Teepflanze.“ Dazu wurde getanzt. Plötzlich zupfte mich der Principal des Theologischen Colleges am Ärmel und reihte mich in den wiegenden Tanz der Frauen ein.

Dann geschah etwas ganz unerwartet wunderbar stimmungsvolles. Es wurden Kerzen verteilt. Und wir teilen untereinander das Kerzenlicht wie bei uns zur Osternacht. Dann Stand die Gemeinde auf und sprach die Erklärung der Autotonomie von 1919 nach. Ein feierlicher Moment. Bekrönt durch „Ein feste Burg ist unser Gott“ und durch „Jesu geh voran“. Ein singendes Lichtermeer der 6000 Menschen macht Gänsehaut! Später hörte ich, dass genau diese beiden Lieder 1919 auch erklangen, als die Deklaration vorgelesen wurde.

Das letzte Bild gehört einem nächtlichen Selfi vor einem Denkmal das im bunt flackernden im Lichtermeer steht und ein beliebter Fotopunkt ist in diesen Tagen.

Warum das so ist, erzähle ich morgen.

Samstag, 2.11.

Die Feier ist noch nicht vorbei. Beate Hornschuh-Böhm sind heute morgen wieder heldenhaft zeitig aufgestanden. Traditionell begeht die Gossner-Kirche am 2. November den sogenannten Missionstag. Das war immer so, und so ist auch jetzt auch wenn schon zwei Tage die Autonomie gefeiert wurde. Der Tag beginnt um 6.30 Uhr mit einer Andacht in einer Kapelle, die an der Stelle steht, wo die Missionare ihre ersten Gottesdienste feierten. Es wird aus Ps.126 vorgelesen: „Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten.“ Mit diesem Bibelvers wurden 1845 Friedrich Batsch, August Brandt, Theodor Jahnke und Emil Schatz aus der Berliner Bethlehemskirche ausgesandt. Es ist erstaunlich, aber jeder kennt diese Namen hier. Nach der Andacht geht es zu einem Gedenkstein, der an jener Stelle stehen soll, an dem die vier Handwerkermissionare ihr Zelt aufgeschlagen haben. Wiedererkannt? - Ach ja, das war der bunt blinkende Stein von gestern abend. Blumen werden hier geopfert und dann geht die Gemeinde unter Gesang zum Festplatz. Die Menge war noch um die Uhrzeit überschaubar, aber im Laufe des Vormittags sind doch so an die 1.000 Leute da. Der Gottesdienst folgt keiner festen Liturgie. Es treten aus der Gemeinde verschiedene Musikgruppen auf, mit zum Teil eigens für diesen Anlass gedichteten Liedern. Zwischendurch hielt Ulrike Trautwein eine wackere Predigt und die versammelte Gemeinde betet für die Geschwister in Deutschland.Mission ist ja ein schwieriges Thema in Deutschland, weil wir immer gleich an Kolonialismus denken. Aber die Dankbarkeit, die uns hier und heute entgegengebracht wird, hat mit diesen Einwänden wenig zu tun.

Während wir den Gottesdienst erleben, sind unsere Kitaleiterinnen in einer anderen besonderen Mission auf dem Markt. Das typische Morgengeräusch heißt hier in Indien: „Scht, Scht, Scht...“ Mit einem kleinen Handbesen aus Reisgeflecht wird der Staub vor dem Haus von rechts nach links bewegt. Das macht jeder. Die Besenmission gelingt. Sie können einen Besenmacher auf dem Markt ausfindig machen und ein wichtiges Anschauungsmaterial für die Kita erwerben.

Schließlich treffen wir uns wieder auf dem Mina Basar. Das ist ein Wohltätigkeitsmarkt, den die Frauengruppen der Ranchi Gemeinde organisieren. Hier gibt es viele Kleinigkeiten, die Modeschmuck und Tücher zu kaufen, kulinarische Köstlichkeiten zu essen und es werden auch Spiele gemacht. Unter anderem durften die Jungs probieren gegen eine Spende mit drei Versuchen ein kleines Tor zu treffen. Ein sehr kleines Tor! Habe es auch probiert unter großer Anteilnahme. Aber leider verschossen. War ja für einen guten Zweck.

Besonders heiter ist auch die Selfi-Kultur auf diesem Markt. Unter anderem gab es auch einen Selfipoint. Dort war ein Tisch nachgestellt, an dem die Männer sitzen, die die Unabhängigkeit 1919 erklärten. Man konnte sich da mitten rein stellen, was viele machten.

Als ich ein Bild von unseren Damen machen wollte, wie sie da in der Abendsonne auf dem Basar saßen, waren auch wir plötzlich umringt. Immer wieder stellten sich unsere indischen Geschwister ungefragt dazu und ließen sich fotografieren mit uns. Wir haben viel gelacht und kurz überlegt, ob wir das nicht auch zu einem Geschäftsmodell für den Markt machen könnten. Selfipoint mit echten Menschen.

In all dem unbeschreiblichen Chaos und der beständigen Beschallung durch die Bühne auf diesem Markt gab es für uns eine Oase. Der Garten von Idan Topno und Alex Nitschke. Ihnen sei besonders für Ihre Gastlichkeit gedankt, die wir im Laufe dieser Tage so selbstverständlich in Anspruch nahmen. Hier gibt gute Gespräch und echten Kaffee, nach dem wir lechzen.

Sonntag, 3. November

Heute ist Sonntag. Und da ist ... ach ja richtig: Gottesdienst. Das ist nach all den gottesdienstlichen Feierlichkeiten gar nicht so einfach. Aber wir machen es gut. Wir fahren nämlich nach Burju, ein Dorf eine Stunde südlich von Ranchi. Es ist eine alte Missionsstation. Am Eingang empfängt uns die Gemeinde. Sie steht in einem großen Tor, dass sie aus Mangoblättern gebaut haben. Sie begrüßen uns traditionell mit Händewaschen, Blumenketten und mit Tanz und Gesang. Zur Begrüßung haben sie ein eigenes Lied geschrieben, das uns übersetzt wurde. Es geht ungefähr so: „Ihr habt uns geschrieben dass ihr uns

besuchen kommt. Heute nach haben wir geträumt, dass ihr kommt und dass wir Euch begrüßen bei uns. Nun nehmt doch bitte an, dass wir Euch die Hände waschen und euch Blumen schenken.“ Im Einsatz ist dabei eine sehr große Nagera, die große Kriegstrommel der Adivasi. Der Bauch vibriert bei jedem Schlag, so durchdringend ist der Klang.

Der Gottesdienst dauerte dann sehr lange. Es war diesmal nicht die Predigt, die dauerte. Sie war nach 10 Minuten schon vorbei. Die Abkündigungen waren auf eine Stunde ausgedehnt. Denn am Mittwoch feiert hier die gesamte Diözese - sie reicht bis auf die Andamanen- Inseln – ein großen Fest. Da heute am Sonntag die Dorfgemeinde versammelt war, musste alles angesagt werden. Welche Nachbarschaft für welchen Teil des Festes zuständig ist und „Ach ja wir brauchen noch große Töpfe zum Kochen.“ Solcherlei Dinge wurden abgekündigt. Naja, um ehrlich zu sein, bei uns ging da schon mal der Griff zum Handy. Aber es war kein Empfang. Dabei wurde klar, dass solche großen Feste nicht per Email sondern nur mündlich organisiert werden können. So wurde unser Respekt noch größer. Und wir ergaben uns. Am Ende wurden wie reich beschenkt. Mit Ketten aus, die aus Fruchtkernen aufgefädelt wurden. Beate Hornschuh Böhm bekam sogar ein traditionelles Tongefäß geschenkt, dass sie so wie es die Frauen hier tun auf dem Kopf balancieren musste.

Nach dem Gottesdienst sind wir zum Essen eingeladen und dann spazieren wir durchs Dorf. Wir sehen uns das alte Missionshaus an, das heute eine Schule beherbergt. Dann frage ich unseren Führer, der kaum Englisch spricht, nach dem großen Felsen. Der Felsen war ein alter Richtplatz der Adivasi. Er führt uns dahin, weißt auf den Fels und sagt „Nottrott here“. In diesen Worten begegnete uns ein erstaunliches mündliches Gedächtnis. 1863 begann auf dieser Missionsstation Alfred Nottrott seinen Dienst. Er blieb hier 10 Jahre und feierte auf diesem Felsen gleich bei seiner Ankunft mit tausenden Menschen Luthers Geburtstag. Dabei nannte er den Ort „Patrasburi“ übersetzt Petersburg. Darin klingen mehrere Sachen an. Zum einen war Petersburg eine wichtige Lebensstation von Johannes Gossner. In Petersburg dichtete er unter anderem das bekannte Lied „Segne und behühte“. Dann erinnert Patrasburi an Petrus, den Jesus als Felsen bezeichnete, auf dem er seine Kirche errichten werde. Und schließlich enthält Patrasburi an den ursprünglichen Namen des Ortes Burju. Diese vielen Verknüpfungen in dem einen Wort kennzeichnen sehr schön das Wirken Alfred Nottrotts. Denn er versuchte die christliche Botschaft mit der Kultur der Mundari zu verknüpfen. Er hat hier die Mundarisprache gelernt, eine Grammatik und ein Wörterbuch herausgegeben und schließlich die ganze Bibel in diese Stammessprache übersetzt. Er ordinierte den ersten einheimischen Pfarrer und setzte sich sehr dafür ein, dass auf den Missionsfeldern eigene, den Mundas gemäße Gemeindestrukturen entstehen. Das alles schon ab 1860. Insofern waren durch ihn auch Voraussetzungen geschaffen, dass die Kirche 1919 ihre Unabhängigkeit erklärte.

Es war schön auf dem Felsen. Doch bald hieß es Abschied nehmen. Schweren Herzens fahren wir los. Denn es ist zugleich unser Abschied aus dieser Gegend. Morgen reisen wir nach Delhi zur letzten Etappe unserer Reise.

Montag, 4.11.

Heute morgen sind wir zeitig aufgebrochen und nach Delhi geflogen. In der Wartehalle in Ranchi kurz vor dem Einsteigen sind eindringliche Schilder zu sehen: „Do not spit“ Nicht spucken! „Ach nee“, denke ich, „gut darauf noch einmal hinzuweisen, ich wollte gerade ...“ Also, mal Spaß beiseite. Wenn das hier schon geschrieben steht, wie verhalten sich die Leute normalerweise in so einem Wartebereich auf dem Flughafen? Tatsächlich erleichtert sich der vor allem der indische Mann mit lautem Geräusch gewisser Schleimpfröpfe, die er nur spuckend loswird. Am liebsten lautstark und öffentlich. Gut, dass wir alle noch einmal darauf hingewiesen werden, dass das am Flughafen aber gar nicht geht.

In Delhi angekommen, beginnt nun der abschließende kleine touristische Teil unserer Reise. Wir sind etwas zögerlich, denn der Smog ist schon erheblich. Aber wir folgen dem Beispiel Angela Merkels, die auch auf eine Atemmaske verzichtete, bei ihrem Besuch. Das war hier übrigens Thema in den Zeitungen.

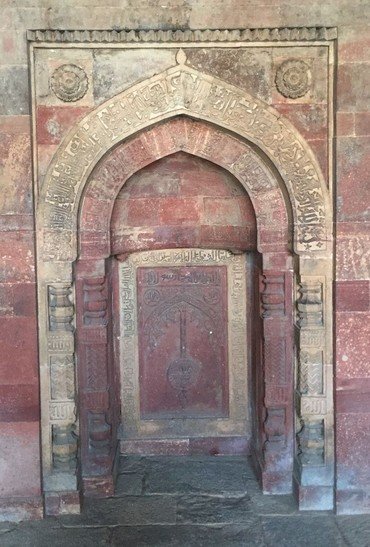

Wir besuchen das Grabmahl Humayuns. Das hört sich wenig spektakulär an. Aber das war es. Humnayun lebte zur Zeit Luthers und gehörte zu den ersten Mogulen, die hier im 16. Jahrhundert, in der nordindischen Indus-Ganges Ebene regierten. Das Grabmahl ist absolut symmetrisch angelegt und aus Marmor und rotem Sandstein gefertigt, der herrlich in der Spätnachmittagssonne leuchtete. Humayun lebte die meiste Zeit seines Lebens in Persien. Deshalb ist muslimische Einfluss in der Architektur unverkennbar. Zugleich sind aber an verschiedenen Stellen deutlich hinduistische Bildmotive eingearbeitet. Wie beispielsweise in einer Quibla (das st die Gebetsnische in einer Moschee). Hier sind Koranverse kunstvoll gestaltet, aber das Ganze wird rechts und links über der Tür von einer Lotusblume bekrönt. Sie ist ein Zeichen des Gottes Vishnu.

Vielleicht kennzeichnet diese Bildsprache auch am Besten die Politik der Mogulen hier. Sie regierten nicht gegen die örtliche Bevölkerung, sondern sie gaben ihnen auch wichtige Positionen in ihrem Reich. So gelang es Akbar, dem Nachfolger Humayuns, die Mogulherrschaft prächtig auszubauen. Daher kommen all die wunderschönnen Bauten, wie dieses Grabmal. Wie das wirtschaftlich möglich war, erzähle ich morgen.

Am Abend besuchten wir noch ein Wahrzeichen Indiens. Das sogenannte Indiagate. Es ist eigentlich ein Denkmal zur Erinnerung an die gefallenen Soldaten des ersten Weltkriegs. Indien hat unter britischer Führung 90.000 Soldaten geopfert. Ihre Namen sind eingraviert in das 40 Meter hohe Tor. Es brennt darunter ein ewiges Feuer und auch die Soldaten halten Mahnwache. Unter den Touristen und einheimischen ist das Indiagate ein beleibter Treffpunkt. So herrscht dort ein buntes Treiben von Straßenhändlern, Touristen und Selfiverrückten. Der Park ist auch beliebt bei allen Pärchen. Hier kann man sich ungestört treffen. Ein Großteil der Ehen ist ja arrangiert, das heißt, viele Paare können sich gar nicht ohne Beobachtung der Eltern kennenlernen. Für uns wäre das unvorstellbar.

Morgen werden wir nach Agra fahren und weiter die Mogularchitektur studieren.

Dienstag, 5.11

Die Luft in Neu Delhi ist so schmutzig und versmogt, dass sogar im deutschen Kinderfernsehen berichtet wurde, dass 5 Millionen Atemmasken hier ausgegeben wurden. Ich habe bisher keine davon gesehen. Aber heute Morgen machte ich in der Zeitung eine andere Entdeckung. Es ist ein sogenannter „odd-even-scheme“ bis 15 November in Kraft. Das führt dazu, dass 150.000 Autos weniger auf den Straßen sind. Nur unter hohen Strafen ist es erlaubt, zu fahren. Das Ganze wird mit 3.000 zusätzlichen Polizisten und 5.000 Freiwilligen kontrolliert. 250 Sünder wurden dingfest gemacht in dieser 16 Millionen Metropole. Nur öffentlicher Nahverkehr, die gasbetriebenen Fahrzeuge wie Motorrikshas dürfen noch fahren. Die Verbesserung der Luft ist heute Morgen deutlich spürbar. Kein Nebel mehr und kein feuchter Staub klebt mehr auf der Haut, als wir zum Bahnhof laufen.

Hier ist natürlich Hochbetrieb. Wir fahren mit dem Zug nach Agra. Aus dem Fenster sehen wir immer wieder, wie auf den Feldern geerntet wird. Aber auch wie nach der Ernte in Brandrodung, das Feld für die neue Aussaat vorbereitet wird. Reis braucht bei guten Bedingungen nur 90 Tage und so kann, bevor es kalt wird, dem Feld eventuell noch eine Ernte abgerungen werden. Deshalb muss das Feld schnell vorbereitet werden. Aber das Verbrennen der Felder um Delhi ist nun eben auch ein Grund für den Smog in der Stadt.

In Agra sind viele Bauten aus der Mogulenzeit erhalten, denn dies war eine zeitlang die Hauptstadt des Mogulreiches. Das berühmteste ist das Taj Mahal. Es ist ein Grabmahl für die Frau von Sha Jahan. Sie hieß Mumtaz und starb bei der Geburt ihres 14. Kindes. Sha Jahan war darüber so betrübt, dass er ihr dieses Grabmahl bauen ließ aus Liebe.

Wir werden es morgen besuchen und stimmen uns heute schon darauf ein. Auf der gegenüberliegenden Seite des Yamunaflusses, liegt ein Garten, der Methab Bagh. An dieser Stelle soll der Sha auch für sich ein Grabmahl geplant haben. Aber Ausgrabungen haben ergeben, dass dies nie begonnen wurde. Das ist irgendwie auch ganz gut so.

Denn nun ruht der tragische Shah an der Seite seiner Frau im Taj Mahal. Und Wir können von diesem Platz, den er bebauen wollte, das Taj Mahal bewundern. Im Abendrot. Es ist beeindruckend, zaberhaft. Aber es bleibt doch ein Schleier in der Luft. Denn hier scheint die Luft noch schlechter als in Delhi. Das wundert ja auch nicht, denn hier ist ein unheimlicher Verkehr. Motorrikshafahrer fahren hier zum Teil noch mit Diesel. Sie brachten unseren Mukut heute übrigens zur Verzweiflung. Agra ist ein beliebter Ort für Touristen. Also ist hier Geld zu holen und es werden dafür alle guten Regen des Anstands außer Kraft gesetzt und einfach mal nach der Fahrt, das Doppelte noch einmal verlangt. Ein Glück haben wir in Ranchi und Govindpur ein anderes Indien kennengelernt.

Zum Thema der Luft in Agra machten wir am Yamuna Fluss noch eine andere Entdeckung. Die Luft war abends auch deshalb verschleiert, weil etwa 300 Meter flussaufwärts eine Verbrennungsstätte ist. Nach hinduistischem Brauch müssen die Verstorbenen entweder am selben oder am nächsten Tag verbrannt werden. Daran nehmen nur die Männer teil. Die Asche wird entweder in den Fluss gestreut oder zum Ganges gebracht. Hier kann das Rad der Wiedergeburt gebrochen werden. Drei Feuer brannten und der entsprechende Geruch lag in der Luft und zog Schleier auch über das Taj Mahal.

Eine tiefe Symbolik bot sich also an dem Flussufer dar - vom Grabmahl bis zur Verbrennungsstätte und wir Lebenden auf der anderen Seite.

Mittwoch, 6.11.

Agra lebt. Als wir am Taj Mahal ankommen und durch den Park laufen begegnet uns eine Horde Affen. Wir halten unsere Taschen fest, damit sie die nicht mopsen. Das kommt wohl manchmal vor. Die beiden jedenfalls, waren mit sich beschäftigt. Morgentoilette.

Das Taj Mahal ist ein riesiger Touristenmagnet. Es ist unheimlich voll. Glücklicherweise liegen Scha Jahan und Mumtaz in den unteren Gewölben dieses riesigen Grabmahls. Die geliebte dritte Frau von Schah Jahen starb, wie schon geschrieben, bei der Geburt ihres 14. Kindes. Auf dem Sterbebett bat sie den mächtigen Mogulherrscher nicht mehr zu heiraten und ihr Grabmahl als ein Denkmal ihrer Liebe zu errichten.

Der Schah machte sich ans Werk. Über dreihundert Kilometer weit wurde der weiße Marmor herantransportiert um das 80 Meter hohe Bauwerk zu errichten. Wir erfahren, das rechts und links 2 km lange Rampen aufgeschüttet wurden, um die Marmorblöcke aus denen auch die Kuppel errichtet wurde, hinauf zu bekommen. Es haben 25.000 Menschen daran 22 Jahre gearbeitet. Eine schnelle Bauzeit. Geld spielte offenbar keine Rolle. Nun kommt doch noch die Erklärung, was die Mogulherrscher hier so reicht machte. Das hatte ich gestern vergessen zu schreiben. Es war der Handel mit Schwarzpulver. In Europa tobten Religionskriege unter anderem der 30 jährige Krieg. Der Handel machte die Herrscher hier mächtig. Und noch etwas Zweites. Sie vermochten die lokale Religion der Hindus zu integrieren. So krönt das Taj Mahal zwar Halbmond. Aber in den floralen Ornamenten, die als kunstvolle Edelsteinintarsien in Marmor eingelegt sind findet sich immer wieder in rotem Carneol die Lotosblume.

Die Inder sind Selfiweltmeister. Das konnten wir beobachten. Wie bei diesem Paar, dass mit den Händen ein Herz formte, in dessen Mitte das Taj Mahal erscheint.

Dann wurden wir durch unseren lokalen Führer durch das Rote Fort geführt. Das ist eine riesige Festungsanlage aus rotem Sandstein. Es ist durch Schah Jahans Vorgänger Akbbar errichtet worden. Nur 25 % sind überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich. Der übrige Teil ist dem Militär vorbehalten. Es sollen sogar in einem Festungsgraben Krokodile die oben stehende Wachmannschaft verstärken. Das Rote Fort enthält in dem zum zugänglichen Teil drei verschiedene Paläste. Ein Palast ist besonders schön. Ihn hat Schah Jahan gebaut. In weißem Marmor. Eine besondere Tragik verbindet sich allerdings damit. Sein Sohn putschte gegen ihn und hielt ihn hier die letzten 8 Jahre seines Lebens gefangen. Immerhin hatte er von seinem Palast aus einen schönen Blick auf das Taj Mahal. Wir können es im Dunst auch ein wenig sehen. Zum Zeitvertreib des gefallenen Herrschers gehörten wohl auch 100 Konkubinen, die auch einen eigenen Palast bewohnten.

Die letzte Station unseres touristischen Programms war Itimad du Daula, das Mausoleum des Großvaters von Schah Jahan Mirza Ghias Beg. Erbaut zwischen 1622-28.

Es ist im Vergleich zum Taj Mahal ein kleines Mausoleum und es ist vergleichweise ruhig hier, dass selbst ein erschöpfter Straßenhund sich genüsslich niederlegen konnte. Das sogenannte Baby-Taj ist wunderschön gearbeitet mit Ornamenten und floralen Malereien.

Zum Abschluss unseres Aufenthaltes in Agra besuchen wir noch ein Projekt. Es heißt SHeroes Hangout. Hier in Indien gibt es pro Jahr 250 bis 300 Frauen, deren Gesicht durch Säureattacken entstellt wird. Meist sind es familiäre Konflikte, gescheiterte Heiratsanträge oder ähnliches, die zu diesem brutalen Übergriffen führen. Die Frauen sind für ihr Leben gezeichnet. SHerous Hangout, das wir besuchen, ist ein Café und Souvenirladen. Ehemalige Opfer von Säureattacken kochen und bedienen hier Gäste. Alles gegen freiwillige Spenden. Während wir auf das Essen warten, erfahren wir über die Schicksale der Frauen. Beeindruckend daran ist, wie sie zurück ins Leben gefunden haben. Wie selbstbewusst, sie durch diese Arbeit geworden sind. Sätze bleiben uns hängen, wie: Ich bin stark, denn ich weiß um meine Schwächen. Ich bin schön, denn ich weiß um meine Wunden.

Voller Eindrücke sitzen wir nun im Zug auf dem Rückweg nach Delhi.

Donnerstag, 7. März

Gestern Nacht erreichte uns die Nachricht, dass unser Heimflug gestrichen wurde. Dabei hatten wir gerade bei Lufthansa gebucht, um sicher hin- und herzureisen. Wir wurden verteilt. Während die Gruppe unserer Kitaleiterinnen mit Beate Hornschuh-Böhm morgen Mittag über Wien zurückfliegen, werde ich heute Nacht über Rom nach Haus fliegen. Die Mitarbeiter von Lufthansa erzählten, dass sie allein für die Verbindungen von Delhi nach Deutschland 1500 Passagiere umbuchen mussten. Mir war gar nicht bewusst, dass so viele Menschen jeden Tag zwischen Indien und Deutschland hin- und herfliegen.

Wir hatten etwas Mühe das Hotel entsprechend zu verlängern.

Aber dann besuchten wir noch einen Höhepunkt, den Gandhi Smirti. Das ist der letzte Ort, an dem Gandhi lebte,

bevor er beim Gebet von einem radikalen Hindu erschossen wurde. Der Garten ist traumhaft. Auf einem Pfad werden die letzten Schritte Gandhis angezeigt. Wir besuchen das Teehaus in dem er als letztes Lebte. Neben seiner Pritsche, auf der bis zum Schluss Versöhnungsgespräche zwischen rivalisieren religiösen Gruppen führte, steht ein Klappwebstuhl, bzw. ein Klappspinnrad. Er hat sich wohl, so erzählte uns ein Museumsmitarbeiter, sich in der Gefangenschaft das Spinnen und Weben beigebracht. Den weißen Umhang mit dem er immer zu sehen war, hatte er selbst gefertigt. Es ist doch symbolisch – das Weben und Spinnen als Sinnbild des gewaltlosen Friedens, wofür dieser Mann steht. Man muss etwas zusammenweben in sich selbst, um friedfertig zu sein.

Sein Ideal eines Bedürfnislosen Lebens war die Grundlage Frieden zu machen mit sich selbst, der Natur und unter den Menschen.

In seinem Arbeitszimmer hing der Spruch: Simplicity ist the essence of universality – Einfachheit ist die Kern der Universalität. Eigentlich ist dies ein gutes Schlusswort für diesen Blog. Denn wir haben in Govindpur gesehen, wie einfach das Leben und Arbeiten sein kann. Wir haben in den letzten Tagen vor allem in Agra auch erfahren wie die Ansprüche des Geschäftemachens, das Leben kompliziert und anstrengend machen.

Unsere Lehre aus der Reise: Dankbarkeit und Einfachheit!

Wenigstens ab und zu.

Simplicity ist the essence of universality!